Carta Aberta a Fabrícia Miranda

por Henrique Wagner

Conhecer alguém é o primeiro passo para desconhecê-lo. O sujeito é apresentado ao desconhecido. Há uma apresentação, de todo modo, mas não mais que isso. Eu a conheço porque fui apresentado a você. Eu a desconheço completamente porque fui apresentado a você. Parece tão simples quanto alguns preceitos da lógica aristotélica. Ou algo que resultou da Navalha de Occam.

Mas garanto que não se trata de nada assim tão simples. Viver o desconhecido é, de certa forma, catar palavras em uma língua estranha. A linguagem se tornou uma filosofia, nós o sabemos, e como tal, transforma nossas existências em meros agentes dentro de um sistema calculado de comunicação. Se não me comunico contigo, estou me comunicando contigo de um modo “negativo”, e não há ausência, portanto. Pela filosofia da negação, Sócrates chegou à afirmação da sicuta, e experimentou o tão desejado – por ele – desconhecido. A condenação se dá pela apresentação citada no primeiro parágrafo. Condenação parecida, aliás, com o nascimento. Nascer é mais que uma promessa de vida, é uma promessa de indesistência, que dá ao suicídio o status de crime contra a Criação ou contra o monismo. Portanto, feliz mesmo, só o incriado. E o incriado, segundo terminologias teístas, é Deus.

Se para mim, como você está cansada de saber, Deus é uma partenogênese, que até então só nos causou milagres destrutivos e mentiras mais graves que as palavras, não é muito difícil concluir que o incriado me causa repulsa, e não inveja. Ele é feliz não porque incriado, mas porque não nascido. Não existente, portanto. A felicidade, para mim, está no vazio, na música das esferas, no nada e na incomunicação. A felicidade, para mim, é o silêncio do olhar remoto sobre a fotografia recente: um lembrar-se de si mesmo a partir do outro, solitariamente. Sem volição. Apenas constatação de um prazer sentido.

Apesar de toda a dificuldade existente na vida que é um charco, a vida que se repete através dos dias e vai desbotando os calendários, a vida que movimenta as formigas em direção ao formigueiro, com suas presas sobre a cabeça – e a vida que faz o sujeito comprar o pão diariamente, enquanto seus cabelos vão rareando, da fila à volta para casa –, há uma dor que enobrece, ainda que eu não seja cristão, em absoluto. Há uma dor que me torna menos mesquinho: a dor que sinto quando você vai embora ou quando se demora a voltar. Em meio ao desconhecido, experimento o amor da fonte de uma alteridade sem filosofias: o mais simples e desesperado amor. Chaga e cautério, seu semblante no espelho de minha memória e a minha memória tentando criar um espaço menor ao lado de meu corpo, na cama afeitada para o duplo sem semelhança. Um espaço cada vez menor, que possa, finalmente, se tornar um escapulário. O abismo ou sumidouro, com novas e supernovas, vai-se tornando o espaço amistoso do som inaudível, aquele som que é silêncio em volume alto, suor das estrelas, espectro ou visão daquele que, de olhos fechados, tenta entender um enunciado mais ou menos complexo – uma equação ou a análise sintática e morfológica de um período marcado por hipérbatos. Você é um hipérbato, aliás. Mas de repente se torna um anagrama, algo que vai e volta diante de meus olhos, feito a pantera de Rilke.

Complexa é a sua inexistência em mim. Complexo é existir diante da barreira que é o outro, a mônada, a dor alheia, a morte de uma só pessoa por velório, a morte feliz de Camus. Se fosse possível dar voz e audição a Helen Keller, ela talvez não sentisse mais do que o que eu sinto, de imediato, quando o registro de meu eletroencefalograma desdiz o sono, durante a insônia. O gesto de um mudo, diante do espelho, será sempre uma frase de efeito sobre o complexo estado de constante movimento do silêncio em direção à boca. Às vezes a gagueira é a forma mais inteligente de se ter um coração.

Ouvir suas costas tentando se ajustar à camisa, para logo em seguida ultrapassar o umbral da porta, é quase tão amedrontador quanto a solidão anterior à chegada de uma palavra desconhecida sobre a mesa: não sei se a cheiro, antes de comê-la, ou se, simplesmente, evoco um latim de manual para decodificar minha língua, e não a palavra, a ponto de conhecer o paladar daquele momento e esperar, com alguma expectativa, o sabor de quem nada sabe.

Se desconhecê-la, por ter sido apresentada a mim, abre a imensa porta da comunicação confusa dos amantes, aproveito para acordar sempre mais tarde do que deveria, a fim de me encontrar contigo numa realidade em que o desconhecido permite a ousadia de ser lido num palimpsesto que, de tão experiente, me confidencia algumas particularidades da condição humana em toda mulher, até que eu experimente a loucura de saber sentir, e saber o que sinto a ponto de dar um nome a isso. Ou aquilo.

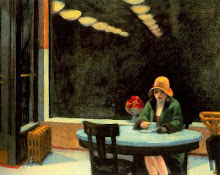

Você, que é mais palavra que as noites inspiradoras dos contos de Sherazade. Você, a mulher em preto e branco, última e definitiva, notívaga viúva, misteriosa dona de uma bolsinha de prata, vinda de tantos anos, talvez dos anos trintas, intacta, incólume, a linha ou traço de nanquim, a dançarina tentando e conseguindo formar um ideograma japonês com o próprio corpo esgalgado, que certamente me criptografa, sabendo ser luxúria, amor, carinho, paciência, companheirismo e felicidade. Você, que nega toda e qualquer teoria, quando me rouba a face e as comissuras sob meus olhos cansados, e o pensamento insistentemente lunático, digressivo e confuso. Você que é palavra, discurso, linguagem, no entanto, se entrega ao silêncio feito uma ovelha prestes a ser tosada. E quanta concupiscência eu sinto, diante dessa deliberada e tão lasciva passividade de quem se entrega submissa. Desconhecida mulher antiga, de gestos e hábitos do tempo da paisagem em preto e branco que é a lua branca sobre o céu negrejante, peço menos que uma palavra, peço o toc-toc de seus sapatos de salto alto, esse relógio em minhas têmporas, invadindo minha casa feito um gato, e me causando o barulho ensurdecedor do animal selvagem faminto e lânguido. Do animal felino. Sua deisidemônia sempre me pareceu estranha, quase esquizofrênica.

Não posso dizer que há felicidade em meu reencontro, porque há a volição, e com ela uma constante espera por mais e mais. Posso afirmar, no entanto, que, não sendo um monge, arrisco um poema pensado, uma oração e, diante do complexo e do desconhecido, ultrapasso a lembrança e a concretizo, esfumada, mas com a mesma boca vermelha e carnuda, os olhos grandes e castanhos ou verdes, dependendo da roupa e da hora, o corpo sinuoso e sofisticadamente feminino, as ancas largas e as pernas de quem, em pé, é um pensamento esculpido, aquele gesso que é mais vivo que a escultura última, embora você seja, em verdade, um colibri.

A dor já não é mais a mesma, dor ainda. Mas entre o complexo do nada, tão simples, e o complexo do desconhecido existente, com toda a beleza de um astro distante, a mente escolhe a dor conhecida, o conforto de saber que, ainda que a mulher amada seja uma pessoa do lado de fora de quem ama, seu perfume entra em mim pelas narinas, e seu segredo se comunica com meu segredo, enquanto respiramos o mesmo ar de uma janela aberta para dentro.

E já não há mais dois desconhecidos, de fato, mas um desconhecido profundo, apenas.